Два вектора обновления эстетики. Обзор

Авторы: А.С.Мигунов, С.В.Ерохин

Движение в сторону обновления эстетики заняло весь ХХ век. Но и сегодня груз недосказанного столь велик, что он мешает эстетике двигаться дальше. Резкий протест против устаревшей эстетики прозвучал на страницах известного в своё время сборника «Анти-эстетика» (1983) [Foster 1983]. Авторы вошедших в него статей: Ф. Джеймиссон, Ж. Бодрийяр, Ю. Хабермас, Р. Краусс – сошлись тогда на том, что термин «анти-эстетика» характеризует основные искания послевоенного искусства. Речь шла, в основном, о постмодернистском искусстве, хотя и в модерне, как будет показано ниже, обновленческий пафос был не менее заметен; там совершались открытия, далеко опередившие своё время (см. об этом: [Хабермас 1992]). Назовём все это первым вектором обновления эстетики. Другим вектором такого обновления становятся дигитальное (цифровое) и биологическое искусства; в их осмыслении эстетика делает только первые шаги. (здесь и далее приведен авторский текст - ред.)

Аура произведения искусства: узнаваемое и ускользающее

Автор: О.А. Кривцун (перейти на авторский сайт)

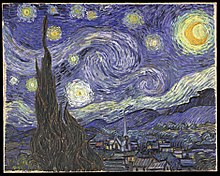

Одухотворенность произведений искусства как наиболее общее качество художественности воспринимается человеком через множество более частных измерений: как ток эмоциональности картины, как воздействие ее скрытой символики, как гипнотизм цвета, света, рисунка, всей визуальной архитектоники холста. ХХ век породил понятие художественной ауры, которое тут же оказалось, как нельзя кстати: стало важнейшим мерилом подлинности произведения, подтверждающим его принадлежность миру высокого искусства, более того – получило трактовку как атрибутивное свойство художественного творения в прошлом и настоящем.

Монумент на двух континентах

Автор: Сергей Орлов

История человечества отмечена чередой великих событий, которые с течением времени не меркнут, не утрачивают своего могущества, остаются вечно значимыми, актуальными, сомасштабными всем временам и эпохам. Такова героическая эпопея дона Кристобаля Колона, открывшего новый континент, развернувшего свиток нового этапа в истории человечества.

Сошлись два мира. Событие такого масштаба не отдаляется во времени, сквозь сотни и сотни лет остается действенным, побуждающим верить в созидательную силу провидческих идей. Колумб не только открыл Новый Свет, но, осуществив четыре экспедиции, утвердил необратимую историческую связь двух континентов.

В два часа ночи 12 октября 1492 года матрос Родриго де Триана первым увидел землю, ударил пушечный выстрел, корабли легли в дрейф. В этот день Колумб высадился на одном из островов Багамского архипелага и установил на новой земле кастильское знамя. В честь Всевышнего, хранящего и ведущего мореплавателей, он назвал благодатный остров Сан-Сальвадор («Святой Спаситель»).

Скульптурные произведения Зураба Церетели

Автор: Елена Романова

Любое произведение искусства неизбежно несет на себе отпечаток времени, в которое оно создается.

Ладо Гудиашвили писал: «В одном я твердо убежден – искусство не может существовать вне конкретного времени. Каким бы крупным ни являлось произведение, как бы высоко ни была его башня, прочен фундамент и первые этажи, оно должно пребывать в том времени, в котором создается. Другого не дано, и потому искусство вечно. Его формы, мысли, которые оно несет, – лишь выражение бытия времени, его неотъемлемые черты».

Впоследствии образы произведений каждой эпохи составят культурное наследие общества, но прежде превратятся в символ своего времени, оказывая влияние на сознание современников, сохраняя и пополняя их историческую память.

Город как символ

Автор: О.А.Кошкин, архитектор, академик РАХ

В последнее время с большей, чем прежде, силой возобновилась дискуссия о судьбе исторического наследия городов и о допустимых пределах их обновления. С резкостью были высказаны позиции тех, кто хотел бы сохранить все или почти все памятники зодчества, имеющие и не имеющие официальный статус, но важные для образа города, и тех, кто настаивает на их «реконструкции». Последняя оказывается обычно или строительством старых зданий заново, или включением их в современные комплексы.

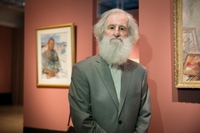

Исповедальная живопись

Автор: Ада Сафарова

Живопись как медиа считается неактуальной стратегией, и все же высказываются в этой технике и те, кто рассматривает ее только как материал холст-масло, и те, кто оперирует энергиями вибрации красок. Среди последних – работы Александра Рубца, художника и педагога из Пятигорска, его выставка недавно состоялась в Москве. Для художников живопись привлекательна тем, что поле свободы здесь остается едва ли не самым обширным. Автономность творческого процесса – одна из привлекательных для художников сторон станковой живописи. Также по-прежнему стимулом к живописи остаются интимность процесса, возможность аккумулировать в ней непосредственные наблюдения и личные размышления о жизни. Конечно, поиски новых художественных способов выражения этих человеческих потребностей изменили традицию лирико-философского пейзажа до неузнаваемости, и не только в силу обретенного искусством опыта, но и благодаря изменениям границ личности, в которой экзистенциальное оказалось сегодня опосредовано социальными, экологическими и экономическими коллизиями в обществе.

Диалог со временем

Автор: Марина Клименко

Оскар Качаров, в совершенстве владея школой академического мастерства, шел в искусстве своим нелегким путем, избегая стереотипов и шаблонов. Его картины — яркие, часто с диссонансными красками, создающими ритмико-цветовую полифонию, звучат как аккорды современной музыки. Художник принадлежал к замечательной плеяде мастеров советского периода, творчество которых, отмеченное стремлением более глубоко осмыслить острые проблемы современности, высокой гражданственностью, поиском новых средств художественной выразительности, оставило яркий след в истории отечественного искусства.

Osсar Kacharov, achieving a highest levels of academic excellence, chose his hard-won way in the art, avoiding stereotypes and templates. His paintings are vivid, often presenting dissonant colours, creating rhythmic and colourful polyphony, they sound like the chords of contemporary music. The artist belongs to a remarkable constellation of artists of the Soviet period, whose works are marked by the desire to understand the pressing issues of our time more deeply. Presenting intense public involvement, authors like Osсar Kacharov found new means of artistic expression and left a bright trace in the history of the national art.

Цветоритмическая пластика

Авторы: Марина Клименко, Екатерина Павлова

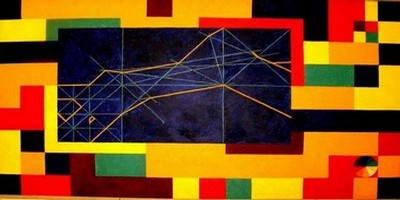

В истории искусства известны случаи, когда автор, стремясь к максимальному выражению творческого кредо и как бы очищаясь от всего того, что представляется ему наносным и случайным, создаёт жёсткую логическую систему. При всей красоте умозрительного построения цена таких экспериментов - непосредственность переживания. Этого удалось избежать московскому художнику Оскару Качарову (1924-2007), принадлежавшему к той плеяде отечественных мастеров второй половины прошлого столетия, творчество которых отмечено активным поиском новых средств художественной выразительности.

Оскар Качаров. Сольфеджио цвета 1959-1984 гг.

Свет в теории и практике итальянского Возрождения

Свет является универсальным понятием, сформировавшимся на пересечении религиозных, философских. эстетических и научных представлений. На протяжении веков свет служил средством всеобъемлющего постижения мира. В теории и практике изобразительного искусства свет - одна из центральных проблем, а интерпретация оптических законов - основа моделирования художественной формы. Проблема эмоционального восприятия света, цвета и тени в произведениях изобразительного искусства приводит к вопросу о том, что вкладывается в само понятие «искусство» в определенный исторический период. В настоящей монографии прослеживается эволюция античных и средневековых представлений о свете и формирование концепции света в изобразительном искусстве эпохи Возрождения.

Глава 1. Становление теории зрительного образа

Зарождение представлений о функциях света в создании зрительного образа

Античные философы о свете и зрительном образе

Неоплатонизм. Понятия света и тьмы в трактатах Средневековья

Глава 2. Зрительные теории итальянского Возрождения

Трактаты Л.Б.Альберти: представление о красоте, геометрия перспективы

Оптика Леонардо да Винчи

Глава 3. От теории к художественной практике

Антропоцентризм эпохи Возрождения

Теория света и творческий метод художников итальянского Возрождения