Диалог со временем

Автор: Марина Клименко

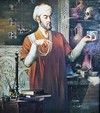

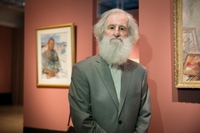

Оскар Качаров, в совершенстве владея школой академического мастерства, шел в искусстве своим нелегким путем, избегая стереотипов и шаблонов. Его картины — яркие, часто с диссонансными красками, создающими ритмико-цветовую полифонию, звучат как аккорды современной музыки. Художник принадлежал к замечательной плеяде мастеров советского периода, творчество которых, отмеченное стремлением более глубоко осмыслить острые проблемы современности, высокой гражданственностью, поиском новых средств художественной выразительности, оставило яркий след в истории отечественного искусства.

Osсar Kacharov, achieving a highest levels of academic excellence, chose his hard-won way in the art, avoiding stereotypes and templates. His paintings are vivid, often presenting dissonant colours, creating rhythmic and colourful polyphony, they sound like the chords of contemporary music. The artist belongs to a remarkable constellation of artists of the Soviet period, whose works are marked by the desire to understand the pressing issues of our time more deeply. Presenting intense public involvement, authors like Osсar Kacharov found new means of artistic expression and left a bright trace in the history of the national art.

отрывок их книги "Диалог со временем"

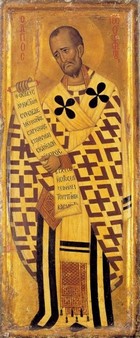

Мое детство прошло в древнерусском городе, недалеко от Киево-Печерской лавры. В те годы люди шли пешком на богомолье за тысячи километров. Колокольный перезвон,яркое солнце, играющее на куполах церквей и трубах духового оркестра, маршировавшего с военными частями, эхо над днепровскими далями — все эти впечатления сохранились в памяти навсегда.

Оскар Качаров родился 11 мая 1924 года в Киеве. Рисование увлекло его с самого раннего возраста, а потом изостудия Дворца пионеров, частная студия художника-передвижника М.М. Ярового. С двенадцати лет другой цели, кроме живописи, для него не существовало. В 1941 году он окончил специальную среднюю художественную школу имени Т.Г. Шевченко. 21 июня был выпускной вечер, а на рассвете 22-го — первая бомбежка. Война. В 1942 году Качаров добровольцем ушел на фронт. Воевал на 1-м Белорусском, был механиком авиационного гарнизона, участвовал в штурме Берлина.

Буду я стрелком-радистом,

Буду я летать со свистом

Задом наперед… (из песни военных лет)

Повезло мне с командиром — летчик-асс! Владимир Купрей. Как-то подбили нас в воздушном бою. Горим. Он мне: «Прыгай! …Молодым везде у нас дорога». А я ему: «Старикам всегда у нас почет — сам прыгай!» Мне было 19, а ему уже 24… Идем на таран. Перед самой землей пламя сбилось. Он сумел самолет выправить и поднять. Обгорел я тогда… немножко. А когда в госпиталь попал, он один летал, без стрелка. Говорил, что я заго воренный. Других в первом же бою убивали. Потому он никого не брал. Ждал, когда я вернусь. Я вернулся. Опять вместе летали до самого конца войны.

Только я не заговоренный — я картонку под задницу подкладывал, чтобы пуля не прошла. Он мечтал стать артистом, а я художником. Мне больше повезло - я художник, а он — талантливейший человек, слишком смелый и бескомпромиссный — не смог вписаться в мирную жизнь. Говорит: «Пойду повешусь». Вышел вроде в туалет, мы ждем, спорим о чем-то… а его нету и нету. Пока спохватились — поздно. Так и не откачали.

После войны Качаров продолжил художественное образование во Львове, в Институте прикладного и декоративного искусства, на факультете монументальной живописи (педагог Р.Ю. Сельский). Но его больше интересовала станковая живопись, тянуло к истокам русского искусства. Он поступает в Московский государственный художественный институт им. В.И.Сурикова, где учится в мастерской В.П.Ефанова и у педагогов Д.К.Мочальского, С.И.Дудника, А.М.Грицая, Д.Д.Жилинского, М.В.Алпатова.

Дипломная работа — картина «В госпитале» (1953).

После окончания института его по распределению направляют в Кишинев на преподавательскую и творческую работу. В это время совместно с молдавским художником И.Т. Богдеско написаны многофигурные композиции «По дорогам старой Бессарабии» (1954) и «Здравствуй, степь» (1957). В 1955 году Качарова принимают в Союз художников СССР. Благодаря активной творческой работе и многочисленным поездкам по Молдавии, Архангельской и Новгородской областям, на остов Сахалин появились такие произведения, как «Ломоносов в детские годы» (1954), «Здравствуй, степь» (1957), «Дойна» (1960), «Дед Василь» (1965), «Прасковья Алексеевна, вдова солдатская» (1969).

Прочитать книгу