Иные отношения со временем

Сегодня многие озабочены поиском национальной самоиндификации, духовных скреп народа, общей идеи, и в этих поисках взгляды обычно обращены к культурным вершинам, основополагающим этическим принципам, экономическим механизмам. А меж тем искомые ценности пробиваются в нашу жизнь, как трава сквозь асфальт, малозаметными фактами, событиями, сюжетами повседневной культурной практики. Кто в связи с такими грандиозными проблемами, как национальная самоидентификация, вспомнит о маленькой вещице – народной игрушке? Вот вы когда видели ее в последний раз? И где – в музее? На выставке? На бабушкином комоде? Или вспомните, как в нежном возрасте играли ею? И какое отношение эта малая и совсем неважная в вашем обиходе вещь может иметь к основополагающим духовным проблемам современного человека и, более того, всего общества?

Но в народной культуре вообще немало потаенного. Как и в той же игрушке. Ну, хотя бы что в ней игрушечного? Чаще всего это хрупкая, ломкая вещь. Если ее и давали когда-либо ребенку в руки в качестве забавы, как и многие другие предметы в доме, то обычно зорко следили, чтобы ребенок ее не сломал или ненароком не поранился. Пусть трогает, любуется, свистнет в нее пару раз, и все, дальше она возвращается на отведенное ей место. И про нее забывают, чтобы однажды, нечаянно наткнувшись на этот комочек из глины или из тряпочки, щепочки, оглянуться назад, вспомнить детство или то знаковое событие, в результате которого эта вещица оказалась в вашем доме, о том, кто подарил или сделал ее… А может, вспомнится что-то о смыслах этой игрушки, ее истории… Словом, чувство давнего родства возникает от такой случайной встречи. Словно помним, что это когда-то было для наших предков идолом, божком, оберегом.

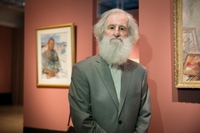

Специалисты в таких случаях говорят о памяти рода, о чувстве истории… И говорят, что история эта давняя. Ирина Уварова – создатель «Кукарта», журнала об игрушке – убеждена, что игрушка родилась вместе с человеком. Но вместе с человеком родились все его великие искусства и умения – театр, танец, музыка, речь… И это все об игрушке?! Какой игры? Каков смысл этой игры? Возможно, то, что всегда волновали человека – в распознавании живого в тайне неживого. Вероятно, тайна неживого, но подобного живому, побуждала наделять игрушку магическими свойствами. А извлечение из нее звука – это способ через игрушку проявить иную форму жизни, иное бытие. Птица или спеленутая тряпичная кукла, это знаки души – пребывающей в неживом теле.

Игрушка – материальное воплощение метафизической сущности живого. Предмет как воплощение (концентрат) умозрительного. Как же назвать такой предмет, какими словами обозначить его смысл? Возможно, детское, наивное слово «игрушка» создает такую призрачную завесу, которая скрывает содержание, пока досужий взгляд скользит по этой преграде. Но стоит всмотреться, сквозь пелену, как в волшебном фонаре, откроется в простой игрушке нечто потаенное, едва просвечивающее сквозь вековую тайну родовой памяти, и поведает о параллельном существовании в каждом из нас дальних неведомых предков, о давно забытых верованиях, о темных страхах и тайных надеждах. Незамысловатая игрушка связывает нас с чередой ушедших поколений, для которых ее смысл был, конечно, яснее и значимее.

Римские легионеры пронесли через всю эйкумену глиняных божков, с которыми разыгрывали сатурналии, праздники земледельцев, напоминая молодым рекрутам о далеком доме. Вряд ли они носили эти игрушки, ведь общий вес солдатского снаряжения достигал 48 кг. Можно предположить, что они воспроизводили их по необходимости и в сложных условиях похода или строгого гарнизонного распорядка. Вероятно, глиняные игрушки для сатурналий были не только данью древнему религиозному празднику свободы, но наряду с этим они персонифицировали чувства – выражали причастность отдельного человека к его дому, малой родине, выражали всеобщее, универсальное.

Игрушка всегда фиксировала присутствие прошлого в настоящем, причастность конкретного человека к истории чувств и верований народа. Эта неразрывность универсального и индивидуального осталась неизменной в игрушке и по сей день, что может считаться ее онтологическим свойством. В игрушке оказываются собраны энергии и духовные состояния многих поколений.

Парадоксально, но именно такая плотность смыслов и сделала ее сувениром, самым узнаваемым концентратом национальной идентичности, однако потребность в таком предмете не иссякает. В последние годы из-за скудности и безликости сувенирной продукции само слово «сувенир» утратило подлинный культурный смысл предмета, предназначенного хранить память.

Хранилищем образа народной культуры игрушку прославили такие художники, как А. Бенуа, Н. Гончарова, М. Ларионов, С. Судейкин. После революции, стремясь передать своеобразие русской культуры европейцам, они создавали особый стиль на основе фольклора. На картине С. Судейкина «Бульварчик» в центре полотна собачка в виде глиняной игрушки. У М.Ларионова в «Солдате на коне» нижегородская лошадка-каталка в традициях Филимонова занимает все полотно. В «Пехоте» А. Бенуа делает героями полотна Сергиево-Посадские «разводы» и «конника».

Народная игрушка воспринимается как образ национальной культуры. И эту способность сублимировать и транслировать глубинные основы культуры игрушка не утратила и сегодня. Но сохранившись в таком качестве, она по-прежнему способна выражать персонифицированные чувства и эмоции, и потому это один из способов соединить нас в народ и передавать знания о нас в будущее.

Среди всех игрушек, зооморфных, антропоморфных и даже объектных, наиболее полно обнаруживает насыщенность смыслами, безусловно, кукла. При этом все коннотации куклы в разной мере распространяются и на другие формы игрушки.

Интересно, что дети интуитивно особенно чувствительны к содержательной потенции игрушек. Возможно, этой психологической закономерности есть вполне научное объяснение, кроме рассуждений о видовой прапамяти, свойственной человеку в раннем возрасте, но это не наша тема. И в науке, и в публицистике зафиксированы факты, нередко наблюдаемые каждым из нас, как в детских играх проявляются этот глубинный смысл игрушки.

Так, на вопросы об имени куклы, дети часто отвечают, что сегодня ее зовут так-то, хотя вчера ее звали иначе. Это не ее собственное имя. Кукла – проявление некоего обобщения. Ее индивидуальность не проявлена. Она может восприниматься то подружкой, то ребенком, быть послушной сейчас и несговорчивой потом, здоровой и больной... В таких вариациях ребенок в игре не только исследует жизненные ситуации, но также фиксирует частное в общем, индивидуальное в видовом, единичное в множестве. Это позволяет соотносить, даже идентифицировать себя с куклой, но также усиливает ощущение ее «инаковости»: она не живая, хотя проявляет известную соотнесенность с человеком.

Эта «инаковость», запредельность куклы, очевидно, проявляется особенно наглядно, когда нехитрую, казалось бы, куклу создавали своими руками старшие члены семьи, как это обычно и бывало в крестьянских семьях. Неживое в руках человека приобретало неположенные ему черты живого. Как далеко может распространяться запредельное существование куклы, какие ещё черты нечеловека она проявляет? Конечно же, ее иные отношения со временем. Она содержательно не подвержена изменениям: не растет, как ребенок, и не стареет, как взрослый.

Но с ее материей происходит распад: она разлагается, как все подверженные смерти, проявляясь не столько в процессах жизни, сколько в признаках смерти. Запредельное существования куклы описано не только в детективах и психиатрических статьях, гораздо более часто это можно наблюдать в детских играх – похоронах и последующих воскрешениях куклы.

Кукла обладает несвойственным человеку качеством пересекать границы миров, что свидетельствует о давно канувшем в историю культуры периоде тотемов, древних религиозных представлений – ранних этапов культуры, проявляющихся теперь в детских играх.

Возможно, первые сведения об антропоморфных фигурках из глины присутствуют в истории Древнего Китая. Там фигурки появились в качестве замены живых слуг, которых хоронили вместе с умершим хозяином. То есть, воплощая собой живого человека, кукла отправлялась в загробный мир.

Память о двойственной природе куклы таится и в ее последующей истории, проявляясь временами вполне явно. Такое пограничное существование – свойство практически всех традиционных народных игрушек, что может быть более или менее очевидно, но эти рудиментарные признаки былых верований обнаруживаются, если понаблюдать, как этими артефактами оперируют дети.

В ранних верованиях мир представлялся человеку пронизанным едиными силами, которым подчинено не только все одушевленное, но и косная материя, и природные явления. Игрушки – антропоморфные, зооморфные или предметные – хранят отголоски этих верований. Сегодня мы называем игрушками объекты, которые по ряду своих свойств кажутся малопригодными для детского развлечения, но они проявляют свои подлинные качества именно в детском воображении, в котором превалируют интуиция и видовая психология.