Мозаики Большой мечети в Малатье

Автор: Лилия Саттарова

Памятник архитектуры XIII века – Большая мечеть Малатьи - за долгую жизнь пережил времена расцвета и запустения. Однако до нас дошло первоначальное убранство интерьеров мечети, демонстрирующее разнообразие техник сельджукского поливного декора...

Поездка на восток Центральной Анатолии в конце апреля 2014 года подарила встречу с замечательным памятником средневековой архитектуры – Большой мечетью Малатьи. В древности и Средние века этот город находился на пересечении важнейших торговых путей. В наши дни старый город остаётся в 8 км к северу от Новой Малатьи, что во многом предопределило сохранность его памятников – остатков римских стен, мечетей и караван-сараев.

Большая мечеть Малатьи – уникальный памятник архитектуры XIII века1. Это единственный в Анатолии пример следования иранскому типу мечети, наиболее характерными чертами которого в сельджукский период были айванный двор и купол перед михрабом. Высокий купол, аркады двора и айван возведены согласно иранской традиции из кирпича, крытого многоцветным поливным декором. С образом мечети согласуется круглоствольный кирпичный минарет, типичный для конца XII – начала XIII века. О значении Большой мечети Малатьи в духовной и государственной жизни эпохи свидетельствует резная кафедра – минбар, чудом спасённый в 1932 году и экспонирующийся ныне в Анкарском этнографическом музее.

Мечеть за время своего существования поновлялась, расширялась, обрастая дополнительными каменными нефами. В XX веке судьба мечети, как и многих средневековых культовых зданий Внутренней Анатолии, складывалась незавидно. В начале столетия здание ещё использовалось, но уже к его середине пришло в запустение. По свидетельству современников, во дворе мечети выросли деревья, ночами он служил загоном для скота. В 1960-е годы были проведены незначительные ремонты здания; охранные работы продолжались в 1980-е годы Большая мечеть Малатьи – уникальный памятник архитектуры XIII века2. Последняя реставрация 2006 – 2007 годов вернула памятник к жизни.

Мечеть в сегодняшнем виде представляет собой слегка трапециевидную в плане постройку (50х35 м), замкнутую неприступными каменными стенами с мощными контрфорсами. Они скрывают искусно возведённый из кирпича зал с куполом перед михрабом и айванный двор с открытыми аркадами. Из уютного резного портала, оформляющего вход на восточном фасаде, каменные ступени спускаются в сводчатые галереи молитвенного пространства. Увенчанный высоким куполом (около 17 м) квадратный в плане зал (7х7 м) открывается в помещение айвана, ведущего во двор. Как в пространственном решении, так и в декоре этой зоны отмечается близкое сходство с иранскими купольными залами мечетей в Заваре (1136), Гульпаегане, Ардистане, Масджиди-Джума в Исфахане. В мечети Малатьи сохранилось первоначальное убранство интерьеров, донесшее до нас разнообразие техник сельджукского поливного декора: фаянсовой мозаики, ложной мозаики, или сграффито, а также ложной кирпичной мозаики. Излюбленные цвета керамических облицовок XIII века – бирюзово-голубой и зелёный, синий и баклажаново-фиолетовый – дополнены молочно-белыми оттенками стуковой основы и песочно-жёлтыми и коричневато-красными тонами кирпичной кладки.

Узорная кирпичная кладка со вставками из поливных кирпичей или плиток – один из самых ранних приемов декоративной обработки поверхности стен и сводов, которая связывает анатолийское зодчество XII – XIII веков с памятниками Средней Азии и Ирана XI столетия Внутренняя поверхность купола, покоящегося на восьмигранном основании, прорезанном стрельчатыми арками с оконными проёмами, выложена узорной кирпичной кладкой с ритмичными вставками из плиток с бирюзовой поливой. Энергичный спиральный орнамент купола напоминает образ находящейся в вечном движении Вселенной. В круглом медальоне в зеркале купола помещена «печать Соломона» – шестиконечная звезда, оформленная двенадцатикратным повторением написания имени «Мухаммад», геометрические буквы бирюзового и темно-фиолетового цвета хорошо читаются даже на значительном расстоянии.

Простор и мощь купола усиливают ритмы переходной зоны, прорезанной восемью арками, замки которых акцентированы поливными плитками. Узорная кладка, сохранившая бирюзовые вставки, позволяет представить мерцающий отблеск поверхностей, который они давали в старину при колеблющемся свете масляных ламп. Бирюзово-синие точки должны напоминать о небесном своде с мириадами звёзд. Фриз шестнадцатигранного барабана, кольцом стягивающий основание купола, несёт кораническую надпись беглым почерком насх (цитата из суры «Победа», 48:1-5). Как и многие другие надписи в интерьере мечети, эта выполнена в довольно редкой технике, называемой ложной мозаикой. Декор располагается на поверхности покрытой цветной поливой плиты и состоит в удалении слоя глазури там, где должен быть фон. Глазурованный слой удаляется соскабливанием, отсюда другое название техники – процарапывание, а также сграффито. Ложная мозаика мечети Малатьи роднит её с ранними образцами керамической облицовки в том же стиле, сохранившимися в другом памятнике Анатолии – госпитале и мавзолее султана Кейкавуса в Сивасе (1217). Впервые эта техника отмечена в орнаментации мавзолея в Мараге (1196 – 1197), в Азербайджане. С развитием техник фаянсового декора сграффито постепенно утрачивает популярность, хотя и встречается в Малой Азии вплоть до начала XIV века. На стенах и сводах айвана сохранились участки первоначального декора в технике ложной кирпичной мозаики, узор которой складывается в геометризованные буквы куфи с именами «Аллах» и «Мухаммад». Этот приём можно найти в более ранних памятниках географически широкого ареала.

Окружённый галереями внутренний двор – редкая примета мечетей Малой Азии ввиду довольно суровых зим Анатолийского плато. Двор старой мечети в Малатье напоминает одетые керамическим декором айванные дворы знаменитых иранских мечетей. Время донесло до нас пилоны десятиметровой арки айвана, а также западную галерею с четырьмя килевидными арками. Каменная галерея и северная стена двора с декоративной резьбой и надписями относятся к перестройкам, начавшимся ещё в XIII столетии.

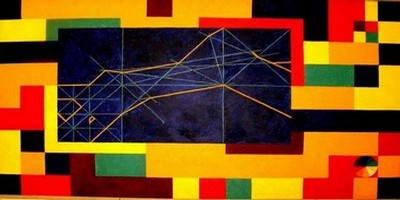

Пилоны арки и рама айвана раскрепованы мозаичными орнаментальными бордюрами и панелями. Фаянсовая мозаика3 – сложный и зрелищный вид декора, ранние образцы встречаются в сельджукской архитектуре Малой Азии. Материалом для фаянсовой мозаики служили покрытые одноцветной глазурью керамические плиты толщиной 1,5 – 2 см. Мотивы орнамента и фрагменты заполнения фона выпиливались по лекалам. Выпиленные детали орнамента в профиле имели слегка коническую форму, что было особенно удобно и важно при выкладке узора по криволинейной поверхности. Известен также обратный вид набора, который предполагал выкладку деталей узора лицевой стороной вниз по ровной поверхности с последующей заливкой готового фрагмента раствором. В мозаичном декоре мечети Малатьи использован как обратный, так и прямой набор. Декор на сложной криволинейной поверхности может служить примером изощренной наборной работы: растительные побеги элегантной темно-синей арабески, покрывающей лирообразную капитель, и ярко-голубой фон сложены из десятков мелких деталей.

Различной ширины орнаментальные ленты, заполненные сложными геометрическими композициями, следуют профилю арки. В декоративном репертуаре облицовок необычной пластикой выделяется средняя лента. Она составлена из правильных и вытянутых шестиугольников, в каждом из которых заключена оригинальная орнаментальная композиция, не имеющая повторов в декоре мечети. Сложный ритм рельефного бордюра спорит с ясностью соседних узоров, словно подтверждающих соразмерность и гармонию мироздания, и, напротив, напоминает о непостижимости и многообразии сотворённого мира, словно вторя Тронному стиху (сура Ал-Бакара, 2, 255 (256)) выполненному темно-фиолетовой ложной мозаикой в архивольте арки айвана3.

Эпиграфическое убранство мечети заслуживает особого внимания. Репертуар коранических цитат, дополненный стихами из сур «Победа», «Покаяние», «Ихлас» и «Семейство Имрана», обычный для сельджукских религиозных зданий, встречается в XIII веке как в фаянсовом, так и в каменном декоре. Своеобразие надписям мечети Малатьи придаёт их стиль и техника ложной мозаики, курсивный почерк насх в коранических цитатах создаёт особую лёгкость восприятия и элегантность. Каллиграф Ахмад бин Якуб дважды вписал своё имя в орнаментальное убранство интерьера: в арке купольного зала и распахнутой во двор арке айвана. Его мастерство каллиграфа и декоратора проявилось в подкупольном фризе и архивольте арки айвана: поля между вертикалями букв он заполняет оригинальными декоративными мотивами – висящими на цепях лампами, листьями с завитками, многолучевыми звёздами, виньетками с каплевидными и точечными элементами, арабесковыми сплетениями. Это новый этап художественных исканий в сельджукской каллиграфии. Отказавшись от лаконичного художественного языка сграффито с середины XIII века курсивные надписи в фаянсовом декоре, создаются приёмы мозаики на фоне в виде бирюзово-голубых крутых спиральных побегов.

Особое значение имеет надпись с именем мастера (аль-банна) Якуба бин Абу Бакра аль-Малати («из Малатьи»), выполненная фаянсовой мозаикой почерком «плетёный куфи». Ее расположение в купольном зале напротив михраба свидетельствует о высоком статусе строителя, который считается также автором керамического убранства. Творчество мастера Якуба аль-Малати и уже упомянутого каллиграфа Ахмада бин Якуба, который, возможно, был его сыном, представляет оригинальную страницу развития сельджукского архитектурного декора. Большинство турецких исследователей считают мечеть и ее декор памятником первой трети века4. Именно в этот период, до поражения Сельджукидов от войск монголов при Кёседаге в 1243 году, Малатья была важным центром мусульманской учёности и образования. Здесь жили и творили многие известные учёные и богословы, приглашённые из разных стран, в основном из Ирана. Проникновение персидской учености и культуры было характерной особенностью духовной жизни Малатьи ещё до прихода сюда тюрков-сельджуков. Город с иранизированной культурной средой стал местом воспитания наследников сельджукского престола – Гийаседдина Кейхосрова, его сына Иззеддина Кейкавуса, которые даже писали стихи на фарси5. Не удивительно поэтому, что последний, взойдя на престол в 1211 году, повелел украсить город Пятничной мечетью, облик которой вполне соответствовал культурным предпочтениям двора того времени.

Примечания:

1. Как указывают письменные источники, строительство мечети было начато сельджукским правителем Иззеддином Кейкавусом бин Кейхосровом (1211 – 1220); самая ранняя строительная надпись, относимая к памятнику, содержит имя знаменитого султана-строителя Алааддина Кейкубада (1220 – 1236), а также патрона строительства Мансура ибн Якуба и дату – 621 г.х./1224г.

2. Eskici B. Eski Malatya Ulu Camii ve Cumhuriyet Dönemi Onarımları Üzerine. // Konya Kitabı X. Konya, 2007. S. 361-370.

3. В литературе на русском языке принято использование и других терминов: «изразцовые мозаики» (Якубовский А.Ю. Развалины Ургенча. Л., 1930), «резная майоликовая мозаика» (Томаев Г.Н. Резная майоликовая мозаика в архитектуре Средней Азии XIV – XVвв. М., 1951), «мозаики на кашине» (Носкова Л.М. Мозаики и майолики из средневековых городов Поволжья // Средневековые памятники Поволжья. М., 1976)

4. Известный исследователь фаянсового декора Малой Азии М.Майнеке выделил мозаики мечети в «провинциальную школу Малатьи» и датировал их 1247 годом, указанным на западном портале.//Meinecke, M. Fayencedekorationen seldschukischer Sakralbauten in Kleinasien. Tübingen, 1976. Teil 1. Text und Tafeln. S. 47.

5. Durma A. Evliyalar Şehri Malatya. Ankara, 2012. S. 2.