Душа народной игрушки

«Народное творчество, – писал знаток русского Севера А.К. Чекалов, – это – сама природа, сказочный Феникс, возрождающийся, чтобы умереть. Это не примитивный реликт, а зеркальное отражение реальной жизни».

Иные отношения со временем

Сегодня многие озабочены поиском национальной самоиндификации, духовных скреп народа, общей идеи, и в этих поисках взгляды обычно обращены к культурным вершинам, основополагающим этическим принципам, экономическим механизмам. А меж тем искомые ценности пробиваются в нашу жизнь, как трава сквозь асфальт, малозаметными фактами, событиями, сюжетами повседневной культурной практики. Кто в связи с такими грандиозными проблемами, как национальная самоидентификация, вспомнит о маленькой вещице – народной игрушке? Вот вы когда видели ее в последний раз? И где – в музее? На выставке? На бабушкином комоде? Или вспомните, как в нежном возрасте играли ею? И какое отношение эта малая и совсем неважная в вашем обиходе вещь может иметь к основополагающим духовным проблемам современного человека и, более того, всего общества?

Свистки и дудки

Автор: Марианна Обоева

История глиняных игрушек насчитывает тысячелетия и продолжается по сей день. И среди всего многообразия типов глиняных фигурок особого внимания заслуживает свистулька. В древности керамические звучащие объекты применялись в ритуалах, имели культовое назначение. Глиняная фигурка служила оберегом, ей приписывались магические свойства. Считалось, что свистом можно отогнать злых духов, оградить себя от зла. Звуком и свистом вызывали ветер и дождь. С забвением языческих верований свистульки потеряли свою сакральную функцию и почти повсеместно превратились в детскую забаву, хотя культовое применение игрушек, в том числе свистулек, оставалось (вплоть до недавнего времени) наряду с игровым. В России самое известное событие с участием свистульки – вятский праздник свистопляски, или свистуньи.

Мастер из Городца

Автор: Федор Селезнев

Профессионально занявшись резьбой по дереву, Сергей Соколов стал изучать городецкие традиции этого искусства. Его заинтересовали возможности нижегородской глухой резьбы. Глухой она называется потому, что в обрабатываемой доске не пробивали отверстий, мастер формировал на ее плоскости рельеф узора с помощью стамесок. Так по традиции украшали корму и борта волжских судов и лобовую доску крестьянских изб, где доска закрывает место соприкосновения фронтона крыши с верхним венцом сруба.

Выпиливал мастер нужный контур электрическим лобзиком, лицевую сторону расписывал. Причем наносил краску (акварель) сразу на дерево без грунтовки, потом покрывал олифой. Позднее Сергей Федорович стал грунтовать свои вещи натуральной олифой и перешел от акварели к темпере, которая даёт более насыщенный цвет.

Народное искусство в парадигмах истории и современности

Автор: Ада Сафарова

Подходы к пониманию традиционного народного искусства у искусствоведов, этнографов, социологов, историков, психологов, экономистов, культурологов различаются, но только вместе они позволяют приблизиться к пониманию явления, которое все еще продолжает ускользать от анализа в своей целостности1.

Народные художественные промыслы

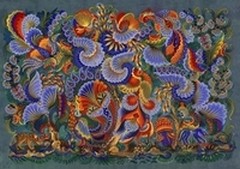

Использование природных материалов - одна из общих и основных традиций народного искусства. Именно в материале заключены его художественные особенности. Резьба и роспись по дереву, ткачество, вышивка, плетение кружев, обработка бересты и корня, гончарное дело, художественная ковка металлов – при всём разнообразии техники и материалов современные народные мастера этих древних искусств придерживаются традиционных элементов, форм и сюжетов.

Из архива Государственного российского дома народного творчества

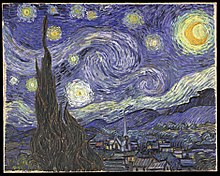

Поленовскому Дому, преемником которого является Государственный Российский Дом народного творчества, исполнилось 100 лет. 29 декабря 1915 года состоялось торжественное открытие в Москве уникального для истории мировой культуры учреждения – Поленовского Дома. Факт его создания связан вековой традицией с историей развития любительства в России. В Доме были: зал на 300 мест со сценой для постановки образцовых, показательных народных и школьных спектаклей; помещения для репетиций, библиотеки, декорационных и костюмерных мастерских, инструктивной выставки. Здание было возведено по оригинальному проекту выдающегося русского художника, великого просветителя, академика живописи Василия Дмитриевича Поленова .

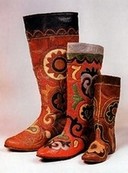

Казанские ичиги

Автор: Лилия Саттарова

Множество способов художественной обработки кожи придумано человеком: тиснение, аппликация, вышивка, роспись и даже инкрустация металлом. Особняком среди них стоит оригинальная техника шитья казанской узорной кожаной обуви. Эту технику можно назвать кожаной мозаикой, ведь именно по принципу мозаики детали из цветной кожи своеобразным способом стачки-вышивки соединяются в сложный узор.

Площадный театр Востока

Автор: Ада Сафарова

Поразительная особенность Кавказа, которую можно было бы назвать бессмертием народной памяти или поэтическим консерватизмом – умение в течение тысячелетий сберегать то, что некогда породил народный ум или воображение. В обыденном представлении народные традиции в особой сохранности можно наблюдать в некоторых регионах, в частности на Кавказе. Об этой особенности Кавказа написано немало.

Однако уже в начале прошлого века исследователи считали, что «не так легко выделить из целого ряда переплетенных и скрещенных между собой культурных влияний, под воздействием которых Кавказ находился, то, что представляет собой местное, что ассиро-вавилонское или византийское, или монголо-тюркское, или русское, или исламское с его арабскими, персидскими и тюркскими преломлениями». Невзирая на такие сложные переплетения, остается общеупотребимым понятие «восточная культура», при всем богатстве этого понятия, его единственная определенность, как и много десятилетий назад, понятие «восточная культура» приблизительно равноценно понятию «неевропейская культура»