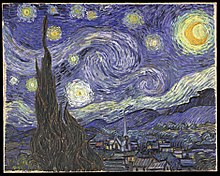

Искусство

Искусство (от церк.-слав. искусство (лат. experimentum — опыт, проба); ст.‑слав. искоусъ — опыт, испытание) — образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе; творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей.

Веб-портал

Веб-портал — сайт в компьютерной сети, который предоставляет пользователю различные интерактивные интернет-сервисы, которые работают в рамках этого сайта. Веб-портал может состоять из нескольких сайтов.

Человек

Отличительная черта человека - прямохождение, осознанная членораздельная речь, высокоразвитый головной мозг и мышление. Человек изучает себя и изменяет внешний мир. Сущностью человека и проблемами его развития занимаются философия, религия, науки и искусства до настоящего времени

Виктория королева Англии

бабушка великой княгини Елизаветы Феодоровны, урождённной Елизаветы Александры Луизы Алисы Гессен-Дармштадской

Феодоровская икона Божией Матери

Феодоровская икона Божией Матери

Богоявленский собор. Кострома

Князь Василий Ярославич

1241-1276. Кострома

Святая мученица Параскева

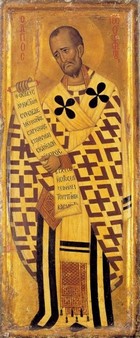

святитель Иоанн Златоуст

древняя византийская икона

Вирус

Вирусы до сих пор остаются одними из главных возбудителей инфекционных и неинфекционных заболеваний человека. Более 1000 различных болезней имеют вирусную природу. Вирусы и вызываемые ими болезни человека являются объектом пристального изучения медицинской вирусологии.

Таксономия

Таксоно́мия (от др.-греч. τάξις — строй, порядок и νόμος — закон) — учение о принципах и практике классификации и систематизации сложноорганизованных иерархически соотносящихся сущностей, в частности, вирусов

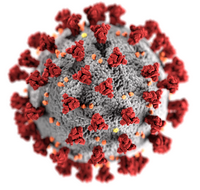

китайский коронавирус

новый китайский коронавирус - фото

торс

Тяжёлый о́стрый респирато́рный синдро́м (ТОРС, англ. SARS), также в СМИ — атипичная пневмония — респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV (англ. Severe acute respiratory syndrome coronavirus), первый случай которого зарегистрирован в ноябре 2002 года в южном Китае. Заболевание характеризуется вирусной пневмонией, быстро прогрессирующей до дыхательной недостаточности.

гималайские циветы

Гималайская цивета (Paguma larvata) - скрытный хищник, распространенный в джунглях от Северной Индии до Юго-Восточной Азии и Китая. Обитает он и на некоторых островах — Борнео, Суматра, Тайвань, Андаманские, Никобарские острова. В начале ХХ века гималайская цивета была завезена в Японию. Ее можно встретить и в других местообитаниях: листопадных лесах и равнинах, густо поросших кустарником. Встречаются гималайские циветы и в гористых местах (поднимаясь на высоту до 500 м над уровнем моря)

одногорбый верблюд

Одногорбый верблюд (лат. Camelus dromedarius), или дромеда́р (дромаде́р), или арабиан — вид млекопитающих, один из представителей семейства верблюдовых (Camelidae), относящийся наряду с двугорбым верблюдом (бактрианом) к роду собственно верблюдов (лат. Camelus).

летучие мыши

Вирусы запускают у летучих мышей сильную иммунную реакцию, которая защищает самих мышей, но при этом заставляет вирусы хорошо приспосабливаться к любой среде. Это делает летучих мышей неким резервуаром бактериальных и вирусных инфекций. Учитывая тот факт, что летучие мыши иногда доживают до 40 лет, в них скапливается одних только коронавирусов от 50 до 200 видов

вирус COVID-19

строение вируса

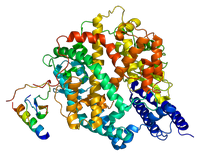

АПФ 2

АПФ2 имеет сродство к S-гликопротеинам некоторых коронавирусов, включая вирусы SARS-CoV и SARS-CoV-2, и является, таким образом, точкой проникновения вируса в клетку. Инфекция SARS-CoV-2 может подавляя АПФ2, приводить к токсическому избыточному накоплению ангиотензина II, которое вызывает острый респираторный дистресс-синдром и миокардит

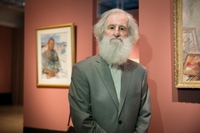

Корноухов Александр, 1947

Художник-монументалист, живописец, график. Советник РААСН (2000), член-корреспондент РАХ, преподаватель Суриковского Художественного Института с 2000 года. Родился в семье художников. В 1970 году окончил Московский полиграфический институт. После окончания института работал в Институте этнографии АН СССР. С 1975 года регулярно выставляется как в России, так и за рубежом. Работы художника находятся в Академии художеств Равенны, Центре Данте в Равенне, Парке Мира в Равенне, Италия, Институте искусств в Сассари, Италия, монастыре Равноапостольной Марии Магдалины, Израиль, частных собраниях в России, Италии, США.

Николаев Иван, 1940

Российский художник-монументалист. Работает в двухмерном пространстве — как график, станковый и монументальный живописец

Флорентийская мозаика

Появилась флорентийская мозаика в эпоху Возрождения во Флоренции. В 1580 году в Уффици была основана мастерская, принадлежавшая семье Медичи, где создавались лучшие образцы мозаичных произведений: самые разные предметы светского и церковного декора. Именно в этой мастерской была разработана техника, актуальная и по сей день. Создания реалистичных изображений является особенностью флорентийской мозаики

Зинаида Серебрякова

Серебряков Зинаида Евгеньевна (урожденная Лансере, 1884-1967) известная русская художница одна из первых русских женщин, вошедших в историю живописи. Была членом объединения "Мир искусств". Автопортрет "За туалетом" (1909) принес ей известность. Творчество было посвящено русской земле и народу

Исцеление человека

авторы Полищук Л.Г. и Щербинина С.И.

здание библиотеки, Москва

Мозаика в холле издательства Известия

авторы А.Васнецов и Н.Андронов

Убранство храма Преображения

Москва, Тушино

сатурация кислорода в крови

SpO2 показывает соотношение гемоглобина, содержащего кислород, к общему количеству гемоглобина в крови.

Нормой SpO2 для здорового человека считается 96-99% оксигемоглобина (так называется гемоглобин, содержащий кислород)

Быстрая шкала сепсиса

Исходя из определения и патогенеза, для скрининга сепсиса было предложено использовать шкалу qSOFA (quick Sepsis-related Organ Failure Assessment).

Критерии qSOFA:

Системное артериальное давление ≤ 100 мм рт. ст.;

Частота дыхания ≥ 22 в минуту;

Любое нарушение сознания (< 14 баллов по Шкале комы Глазго).