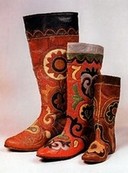

Казанские ичиги

Автор: Лилия Саттарова

Множество способов художественной обработки кожи придумано человеком: тиснение, аппликация, вышивка, роспись и даже инкрустация металлом. Особняком среди них стоит оригинальная техника шитья казанской узорной кожаной обуви. Эту технику можно назвать кожаной мозаикой, ведь именно по принципу мозаики детали из цветной кожи своеобразным способом стачки-вышивки соединяются в сложный узор.

Предыстория казанской узорной кожи восходит к средним векам, когда тюркские племена, пришедшие в Поволжье в VIII – XIX веках и в начале X века создали здесь собственное государство – Волжско-Камскую Булгарию (Болгарию).Культурные и торговые интересы Булгарии были связаны с Востоком, и именно оттуда шло влияние на развитие местного ремесленного производства. Войны и пожары уничтожили материальные свидетельства о быте и костюмы татар периода Казанского ханства (1438 – 1552).

Классические казанские узорные сапожки-ичиги – продукт промысла, развивавшегося в многочисленных слободах Казани и окрестных деревнях на протяжении XIX – начала XX века. Археология позволяет проследить эту традицию у народов Китая, Ирана, Средней Азии, Алтая и Монголии в пору древности и в Средине века.

Литография Г. – Ф.Х. Паули в изданном в Петербурге альбоме «Народы России» (1862) дает представление об одежде и обуви казанских татар середины XIX века1: женщины обуты в ичиги, поверх которых надеты кожаные калоши кауши (кавши, кафши) на каблучке и без задника, с загнутыми вверх носами, с отделкой из красной и зеленой кожи и золотной вышивкой. У мужчин ичиги темного цвета и кауши.

Бывшее в течение долгого времени домашним ремеслом в татарских деревнях, шитье ичигов с начала XIX столетия превращается в организованный промысел. Его расцвет в Поволжье в немалой степени был обусловлен быстрым развитием кожевенной отрасли с середины XVIII века. Знаменитый казанский сафьян – это тонкая, мягкая кожа, выделанная растительным дублением из шкур коз, реже овец и телят. Ее красили в различные цвета. Именно из сафьяна шили узорные сапожки, а также делали книжные переплеты. Другим известным продуктом производства была юфть – более толстая кожа, обычно выделанная из шкур годовалых бычков.

Казань была и самым крупным центром производства обуви. Мы не располагаем пока данными о том, на каком именно этапе ичижное ремесло обогатилось техникой кожаной мозаики и освоило шов, ставший известным впоследствии как «казанский», «татарский» и «казанская работа втачку».

В литературе по этнографии и народному искусству татар Поволжья можно встретить различные варианты создания декоративной поверхности мозаики. Некоторые исследователи культуры казанских татар так описывают эту технику: «кусочки разноцветной кожи, сшитые и рельефно окантованные цветной строчкой из шелковых, золотых и серебряных нитей»2. Двоякая роль шва – соединять и украшать – вызывала иногда предположения, что «казанский» шов является результатом двух последовательных операций: сшивания разноцветных заготовок и украшения швов разноцветными шелками, шерстью или металлическими нитями.

Одна из ярких страниц в истории «азиатской» обуви связана со временем, когда узорные татарские сапожки были частью русского костюма. У историка Н.И. Костомарова есть такое свидетельство: «Это были сафьяновые чулки, они разделялись на два вида: полные, достигавшие до колен, и полуполные… И четыги были всегда цветные, чаще всего красные и желтые, иногда зеленые, голубые, лазоревые, белые, телесного цвета; они расшивались золотом, особенно в верхних частях на голенищах, с изображением единорогов, листьев, цветов и проч., и унизывались жемчугом»3.

С европеизацией русского костюма сапожки с узором сохранились в другом качестве – в дворянском, усадебном быту. Так, «в татарский, шитый серебром сапожок» обут старый князь Болконский в романе Льва Толстого «Война и мир».

Мягкие сапожки были обязательной домашней обувью у мусульман Средней Азии, Кавказа, крымских татар и анатолийских турок. При выходе из дома на мягкие ичиги надевались обувь из более грубой толстой кожи на твердой подошве – кауши. Это был особый вид кожаной обуви, производившейся в Казани.

Эта обувь больше походила на башмачки, которые имели каблук, иногда достаточно высокий, и украшались разными способами: цветной кожей, вышивкой, кисточками и т.п. Именно как башмачки они фигурируют у историка Н.И. Костомарова. Он пишет, что они, как и ичиги, тоже были цветными, узорными. Отличительная их особенность, независимо от меняющихся с годами фасона и высоты каблука, низкая пятка, которая при ходьбе отставала. Головка обуви была закрытой и соединялась с задником двумя металлическими набивками. Правый и левый кауши не различались.

Со временем кауши преобразились в туфельки без задников, находившие спрос как в центре России, так и на востоке империи. Татарские ичижники называли их спальными туфлями, а еще вояжерками: удобство и легкость снискали им большую популярность среди любителей путешествовать.

Спрос на мягкие, добротные и нарядные ичиги был столь высок, что только в Казани в конце XIX – начале XX века их производилось до трех миллионов пар в год. Именно тогда традиционное ремесло приобрело характер местной промышленности, которую представляли до десятка крупных торговых домов, занимавшихся производством и сбытом. Выкроенные из кожи заготовки разных видов сапог расшивали на дому женщины, а сапожные операции выполняли мужчины-ичижники. Уже в первой половине ХХ века здесь выделяются своим размахом фабрики купцов-промышленников Абдуллина и Файзуллина.

Казанские производители вывозили свой уникальный товар на большие российские и международные выставки и ярмарки. Так, сафьяновые ичиги и башмаки, выставленные фирмой купца и промышленника М. Галеева, в 1880-х годах получили множество наград в России и были удостоены Большой золотой медали (1883) и бронзовой медали и почетного отзыва Всемирной парижской выставки в 1889 году4. В конце ХIХ – начале ХХ века татарские сапожки получили распространение в артистической среде. О популярности такой обуви говорит и фотография начала 1920-х годов, на которой запечатлена Айседора Дункан в казанских ичигах на палубе идущего в Америку судна.

Экономический спад в период Первой мировой и Гражданской войн не мог не сказаться на состоянии производства. Промысел начал понемногу возрождаться после Великой Отечественной войны. Интерес к народному искусству, возникший под влиянием художественных тенденций начала 1960-х годов, способствовал переменам в отношении к старинным народным промыслам. В 1961 году на основе сохранившихся артелей были созданы фабрики по шитью национальной обуви. Размещались они в селах, жители которых издавна участвовали в промысле и сохраняли шитье обуви как традиционное домашнее ремесло. В 1972 году Арская и Дубъязская фабрики были преобразованы в Арское производственное объединение национальной обуви5. Отметим, что к этому времени орнамент ичигов был значительно обеднен.

Развитие искусства кожаной мозаики сегодня тесно связано с тенденциями моды. В конце ХХ века появились модели одежды и обуви из кожи с рисунком «под восточные ткани», нанесенным тиснением и красителями. Имитация татарской мозаики, выполненная обычной аппликацией, также присутствовала в этих поисках. Однако использовать в полной мере декоративные возможности кожаной мозаики – значит сочетать в изделии узорный крой цветных кож с традиционным «казанским» швом.

Сегодня в комплекте костюмов, создаваемых художниками для эстрады и национальных ансамблей, есть элементы мозаики как декоративной отделки. Приходится признать, что ичижное ремесло, которым в прошлом занимались безымянные мастера, перешло в область декоративно-прикладного искусства. Оно обрело собственных профессиональных художников, искавших в древней технике новые выразительные возможности. Современные художники используют декоративные качества кожаной мозаики, создавая в неповторимой старинной технике одежду, настенные панно и ковры, диванные подушки и обивку мебели, аксессуары и национальные сувениры.

1. Народы России. СПб., 1862.

2. Например, см. Воробьев Н.И. Казанские татары. Казань, 1953. С. 102.

3. Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. СПб., 1860. С.63.

4. Гулова Ф.Ф. Татарская национальная обувь (искусство кожаной мозаики). Казань. 1983.

5. Ныне – ОАО НПП «Арская национальная обувь»