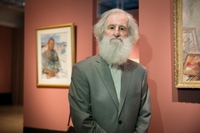

Ритуальные «тексты» и «алфавиты» Игоря Ширшкова

Виталий Пацюков, 1997

Земля для жителей Западной Азии не внешняя форма, геометрическая конфигурация, как для эллина, и не закрытая, непроницаемая поверхность, как для индуса, а открытая его трудом многостраничная, многопластовая Книга. Здесь все становится историей, и художник, как ее творец и одновременно проводник, приникает к ее корням, прослеживает ее «вырастание», как наращивание пластов и слоёв субстанции. История рождает глубокое чувство внутреннего, она отзывается голосом сердца, пульсирующего в глубинах плоти. Но это потаённое, как бы очерченное магическим кругом пространство нуждается в постоянном его размыкании и преодолении, обретая свои смыслы в архетипе пути и дороги и в сакральных «стоянках». Магическое циркулировали вокруг озера Байкал, ритуальные перформансы, связанные с плоскостью его водного «зеркала», со «священной» поверхностью его берегов и «окрестностей», стали для Игоря Ширшкова не только синхронным физическим и художественным жестом, но и глубоко символической акцией, как бы синтезом полярно разведённых позиций – самоуглубления и страстной воли паломника, непрерывно движущегося или возвращающегося к «святому месту».

Уход из мира цивилизации оказывается в акциях художника парадоксальным способом не только возвращения в мир, но также и качественным преобразованием этого мира. Пространство его пластического существования становится тождественно психическому, физическому и нравственному состоянию (пресуществляясь в экстатическое сгущение энергии субъекта, как при сновидении).

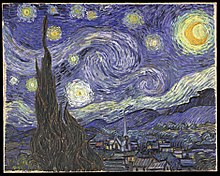

Оно реально приобретает черты космоса в образах «космического алфавита» Игоря Ширшкова, где старое время исчезает, аннигилируется и где субъект полностью сливается с объектом, указывая на связь рельефа субстанции, пространственных мифологем Байкала с кардиограммой человеческого сердца и ориентиров его голоса. Это развитая повсюду субстанция создаёт абсолютно новый мир буквально с той же минуты, когда человек узнает о ее существовании, но первым шагом к ней является опознание этой субстанции в самом себе на путях внутреннего сосредоточения. Мир, открывшийся перед художником, - это космос переходов, где растение движется, как животное, а минерал истончается в дух, а дух в свою очередь закрепляется в знаках, в «следах присутствия» художника в мире. Этот мир периодически светлеет и проясняется, когда Всеединое бодрствует, и темнеет, когда оно засыпает.

Пространство знаков, переживаемое Игорем Ширшковым, лишь внешне отождествляется с плоскостью –в реальности оно состоит из спусков и подъёмов, оно изгибается, как синусоида, то создавая внутри себя ниши, впадины, плоскости самососредоточения, то возносясь из этих ниш вверх, трансформируясь в пики гор, как сферы особого просветлённого состояния Земли, вещества и человека. Здесь глубина как бы выворачивается в вышину, открываясь ритуальным «текстом», заложенным в генетике художника, и это пространство не только осязают внешними органами и созерцают умственным взором, но, главное, воспринимают сердцем, диктующим свой собственный ритм. Паломничество в магический мир Байкала, в его зазеркалье, которое традиционно совершает Игорь Ширшков с момента своего рождения, - это поиски Единого, где каждый миг уникален и неповторим, ибо в вечном потоке Перемен ничто не повторяется, где в точку стягивается Вселенная, а в мгновение – вечность.

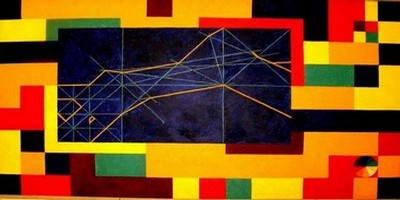

Искусство Игоря Ширшкова – несомненно, поэтика вечных и неизменных начал жизни, проходящая как катарсис через хаос и алогичность, ведущая в конечном счёте к аскетичным иконологическим образам. Вечное в его искусстве проявляется в ритмическом возвращении одних и тех же структур –фундаментального алфавита, манифестирующего рождение и пределы человеческого сознания, генерирующего первосхемы истории и бытия и сближающего в нашем постмодернистском сознании знаки Каббалы, геометрию Платона и супрематизм Казимира Малевича. И в этом проявляется основная идея его творчества – идеал единства Духа, который, как в магических зеркалах, отражается в судьбах мира и человечества, в судьбах отдельных личностей – в пронзительных перформансах художника на «территориях» его искусства, где он всегда остается равным самому себе.

Рассматривая композиции художника, мы переживаем весомость иных измерений, мир «тонких» форм, его конкретность и реальность. Мы пробуждаемся от гипноза жизни и обретаем возможность видеть сквозь ее «маски и фантомы», скрепляя в синкретической акции «живое» пространство с «текстом». Возможно, здесь возникает встреча с архетипом текста и знака, с Х. Л. Борхесом, с французскими постструктуалистами р. Бартом и Ж. Деррида, переживается древнейший миф – миф о Мире как о Книге, столь свойственный культурной памяти Азии, где письмена начертаны прямо на земле.

Возможно, это тактика освобождения Письма, его расколдовывания через цитирование и повторное начертание «текста-ролика» пространства Байкала бескорыстной молитвой искусства. Словно ископаемый свиток, словно древний манускрипт рассматривается живопись Игоря Ширшкова на закате нашего тысячелетия. Знаковое искусство художника не только вспоминает, но и предсказует, уподобляя живопись тайнописи, отсылая его «Алфавит» к «космической азбуке» Велимира Хлебникова.

В этой художественной системе ищет себя не что иное, как язык универсализации и уничтожения всяческих границ, язык сближения живописи, музыки, слова и жеста, где внутреннее непосредственно переходит во внешний мир. Это глубокое чувство органики и единства живёт в каждом атоме живописи Игоря Ширшкова, вступая в постоянный диалог с историей, переживая ее конкретность и транслирую универсальные смыслы.